歯周病治療

口臭が気になってきた、歯茎から血が出る・・・ それは、歯周病のせいかもしれません。

痛みもなく進行するお口の病気、歯周病。成人の約8割が歯周病と言われており、そのほとんどが自覚がないとも言われています。 特に口臭は不快感与え、気づいていないのはご本人だけ、という状況も少なくありません。 そして歯周病を放っておくと、静かに病気は進み続けます。

知っていますか?歯周病の原因

歯垢や歯石

歯の周囲に付着する歯垢や歯石が歯肉と歯の根の間のポケットの中に侵入して、その中で繁殖することによって歯周病が進みます。

全身性疾患

血液疾患、高血圧、糖尿病などの全身性疾患が歯周病の原因になることがあります。 また、ストレスやホルモンバランスの崩れによって歯周病を引き起こすことがあります。

インレーやクラウンなどの被せ物

インレーやクラウンなどが長い間にすり減ったり、適合が悪くなったりしてくると、食べカスが溜まりやすい状態となります。 その結果、虫歯ばかりでなく歯周病にもかかりやすくなります。

歯周病は正しい治療で改善できます

歯肉ポケットの検査

歯の周りの歯肉ポケットと呼ばれる溝の深さを測り、歯周病の状態を検査します。ポケットが深いほど歯周病が進んでいる状態です。

※場合によっては染色剤で歯垢を赤く染め出し、どこに汚れがつきやすいかを調べます。 これによって普段の歯磨きがきちんとできているか、どの部分に磨き残しが多いかを知ることができます。

※一部の歯に過度な力がかかることによって歯周病が起こることがあるので、かみ合わせや歯ぎしりの有無などを調べる場合があります。

歯石の除去

スケーラーと呼ばれる器具を用いて歯石を除去します。歯石は、歯垢が唾液の中のミネラルと結合して硬くなってできたもので、 ブラッシングでは落とすことができません。また、歯石の表面はザラザラしているためプラークがつきやすくなります。 この歯石を取ることで歯周病を改善させます。

ルートプレーニング

ポケットの奥深くまで歯周病が進むと、スケーリングだけでは歯石を取ることができません。 ルートプレーニングでは、局所麻酔を行い、専用の器具を用いて奥深くについた歯石や感染歯質を除去します。

歯周外科治療

スケーリングやルートプレーニングでも症状が改善せず、歯周病がかなり進んでいる場合は、歯周外科治療を行います。

まず、局所麻酔をして歯肉を切開し、歯の根や歯を支えている骨を露出させます。 奥深くにこびりついた歯石や感染歯質をスケーラーなどで除去したり、骨が溶かされてデコボコになってしまったところを削ったりしたあと、糸で歯肉を閉じます。 ※症状によって方法が異なります。

歯周組織再生療法

歯周病で溶けてしまった骨を回復させるために行うもので、次のような治療法があります。

骨移植

自家骨移植、人工骨移植など。

GTR法

メンブレンという特殊な膜を使用して歯槽骨が再生するためのスペースを確保し、歯肉の侵入をブロックすることで歯槽骨を回復させます。

エムドゲイン

エムドゲインゲル(エナメルマトリックスデリバティブ)という薬剤を塗って、歯槽骨の再生を促します。

当クリニックでは常に最先端の治療を研鑽し、患者さまに最高の治療を提供しております。深刻な歯周病で悩んでいる方は、医師にご相談ください。

あなたは大丈夫?歯周病チェックシート

- □歯の間に食べ物が挟まりやすい

- □歯肉が赤く腫れている

- □冷たい水がしみる

- □歯を磨いたとき、血が出る

- □口臭がしたり、口の中がネバネバしたりする

- □硬いものが噛みづらい

- □歯が伸びたように見える

- □以前より前歯が前へ出て、歯と歯の間が開いてきた

- □口を開けて寝ていることがある

- □ぐらぐらしている歯がある

0:歯肉は健康です。この状態を維持しましょう。

1~5:歯周病の検査を受けましょう。

6~10:歯周病が進んでいる状態です。早急に治療しましょう。

歯周病を防ぐには?

そもそも歯周病は、歯周ポケットに細菌がたまり、歯茎が炎症を起こしてはじまります。 炎症がひどくなってくると、歯槽骨という歯を支える骨まで破壊され、歯が抜けてしまうこともあります。 また、細菌が歯の表面に作る膜(バイオフィルム)も大きな原因のひとつで、これは通常の歯磨きでは落とせません。定期的にクリーニングでバイオフィルムを剥がし、歯周ポケットをきれいに保てば歯周病を予防できます。 お口を病気から守るのに、プロケアは必須です。 詳しくは『クリーニング・虫歯予防』をご覧ください。 また、普段からおうちでお口のケアをすることでさらに予防効果は高まります。 歯周病を助長させる原因として、咬み合わせも大きくかかわっています。

歯周病が全身に及ぼす影響

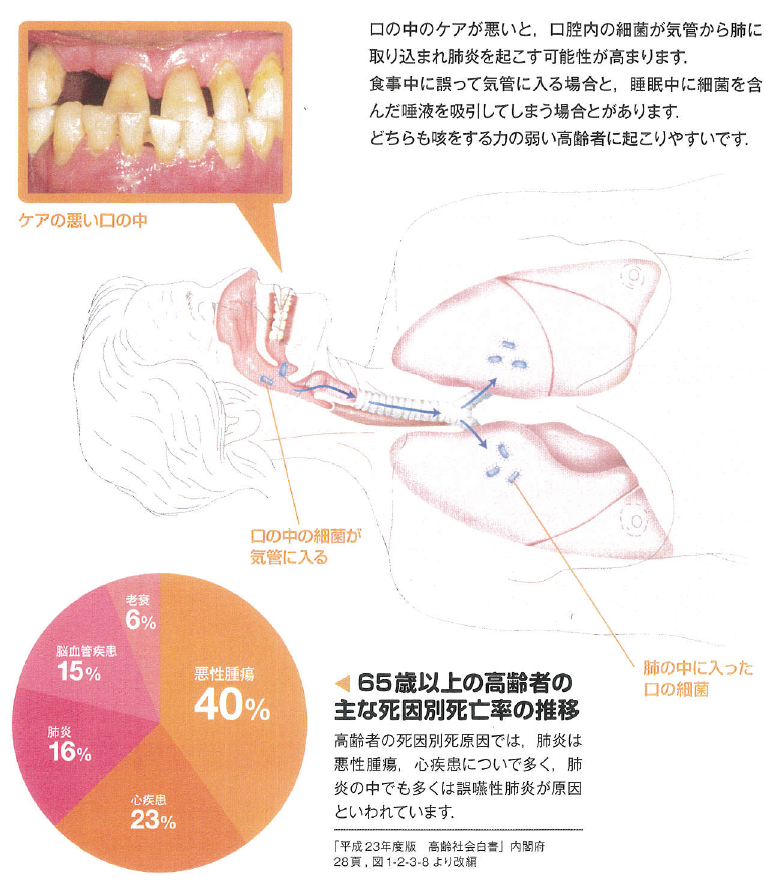

1.誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎とは、食べ物や細菌が誤って気管に入り肺炎を起こす病気です。 口の中には数千億もの細菌がいます。口の中のケアが悪いと、細菌を含んだ唾液や食物が食道から胃ではなく、誤って気管から肺へ入ってしまい、誤嚥性肺炎という病気が起こります。 起きている間だけでなく、寝ている間にも細菌を含んだ唾液を吸い込んで起こることがあります。 普通は細菌が誤って入りそうになっても、咳をすることにより吐き出すことが出来ます。しかし高齢者の場合、吐き出す力が弱いだけでなく、反射が低下するためにむせるということもなく、知らないうちに誤嚥性肺炎を起こすことが多くなっています。

2.細菌性心内膜炎

血液を循環させるポンプの役割をしているのが心臓で、その心臓の内側を覆っているのが心内膜です。細菌により、この内膜に炎症を起こすと細菌性心内膜炎を引き起こします。 この病気は後天性の心臓弁膜症や心室中核欠損など心臓の病気をもともと持っている場合に起こることが多いのです。 抜歯などの外科的処置が誘引になって血液中に菌が入り、心臓に行き、菌血症という状態になり発熱や全身倦怠感を起こします。 細菌が心臓の弁に付着してしまうとそこで細菌が増殖し、膿を形成、やがて細菌の塊や血の塊が崩れ、他の血管に飛んでいきます。飛んだ先の血管が脳の血管であれば脳梗塞を引き起こしますし、心臓に行く血管であれば心筋梗塞や心不全を引き起こします。 このように、身体に重篤な後遺症を引き起こすことの多い病気で、心臓に異常のある方はあらかじめ抗菌薬を服用しながら歯科治療、特に抜歯や歯石除去などを行う必要があります。 歯周病や虫歯などは重症な状態になるまで放置せず、ふだんから身体と同じように定期健診を受け、悪いところは初期の内に治しておくことが重要です。

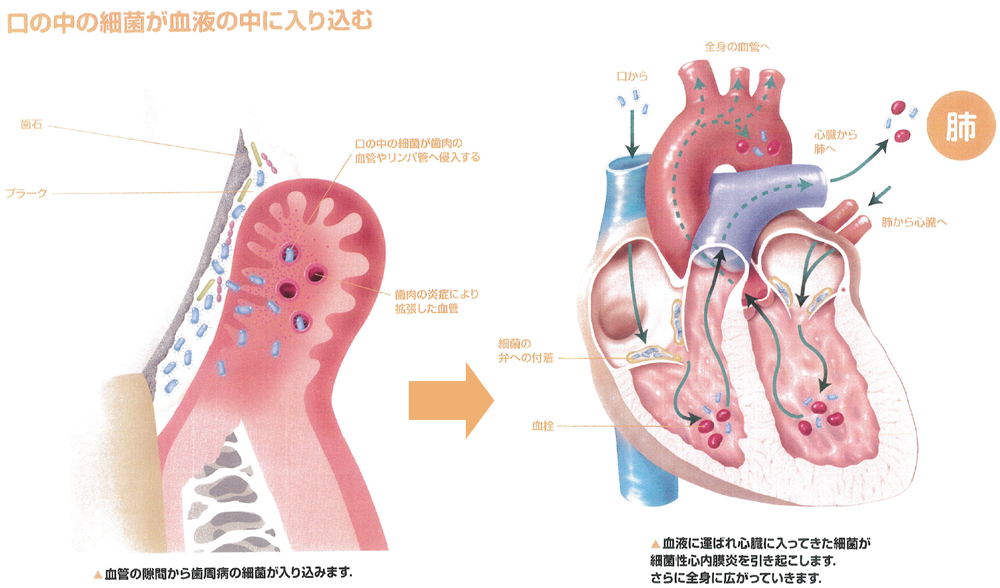

口の中の細菌が血液の中に入り込む

歯周病にかかると歯肉が腫れて流血したり、炎症のため歯肉の血管が拡張したりします。そのため血管の隙間から歯周病の細菌が入り込んでしまいます。 通常、血管に入った歯周病の細菌は、血液を流れている白血球に捕まり無毒化されます。しかし、日常的に歯周病の炎症を繰り返していたり、身体の抵抗力が低下し免疫力が衰えていると白血球が細菌を捕えたり、消化することが出来ません。そうすると生きた細菌が静脈へ流れ、やがて心臓に入っていきます。

口の中の細菌が心臓から全身に回る

心臓の形態や機能(特に心臓の弁)に異常があると心臓に入ってきた細菌が心臓の弁に付着しやすく、そこで細菌が増殖していきます。 細菌が少量であれば問題はないのですが、細菌が増えてくると細菌の塊が形成されます。そして形成された細菌の塊により心臓の中の血流が障害され、渦が生じ、血液がよどんだところに血の塊(血栓)が出来ます。 細菌の塊や血栓が崩れ心臓の弁から剥がれると、心臓の血液の流れに乗って右心房から右心室、右心室から肺へ流れていき、肺から左心房へ戻るとそこから左心室へと運ばれ、そして全身の血管へ飛んでいくことになります。

歯肉退縮

歯肉退縮とは、歯肉が下がり・痩せて、歯の根元が露出することをいいます。歯肉退縮の原因

- 歯周病によって歯を支える歯槽骨が溶けてしまう

- 咬み合わせ不良によって一部の歯に負担がかかり歯槽骨が溶けてしまう

- 強く磨く、磨きすぎなどの間違った歯磨き

- 加齢による歯肉の老化

合併症

歯肉退縮を起こし歯の根元が露出することで、冷たいものがしみる知覚過敏や虫歯になりやすいです。 放置すると周りの骨を減らしてしまう可能性があります。

歯肉移植治療法

一度下がってしまった歯肉は自然に元に戻すことは難しいとされていますが、日頃の正しい歯磨きや歯科医院での定期的なクリーニングは大きな予防につながります。 絶対に戻らないというわけではありませんので、是非お気軽にご相談ください。 外科的な処置として主に、「遊離歯肉移植」、「結合組織移植」があります。

- 遊離歯肉移植

- 上あごの口蓋から上皮ごと必要なサイズの歯肉を切り取り、露出した部分に移植・縫合する方法

- 結合組織移植

- 上あごの口蓋から結合組織のみ必要なサイズを切り取り、歯肉が必要な部分の上皮と骨膜の間に移植・縫合する方法

組織再生療法

その他の治療法に「組織再生療法」があります。移植するのではなく、再生を促す治療法で「エムドゲイン」、「GTR(歯周組織誘導法)」などがあります。 溶かされた歯槽骨は、歯周病治療を行っても元に戻ることはありません。 なぜかというと、歯槽骨が自然治癒で再生される前に周りの歯肉が回復し、歯周組織ができるスペースを埋めてしまうからです。 そのスペースを確保し、歯周組織の再生を促します。 歯肉の下にある骨を再生させて、歯肉を引き上げることができます。

- エムドゲイン

- 部分的に骨が減ってしまった所に「エムドゲインゲル」という薬剤を塗布し歯周組織の再生を促す方法

- GTR(歯周組織誘導法)

- 部分的に骨が減ってしまった所に「メンブレン」という人口膜を敷き歯周組織の再生を促す方法

こちらは歯肉や骨が全体的になくなっている場合は行うことができません。 また、全ての骨を再生させることは難しいとされています。