インプラント治療について

歯がない状態で放っておくと・・・。

歯は一度無くなったら、もとに戻ることはありません。 必ず何らかの処置をしなければ、他の歯にも多大な影響を及ぼします。

これまで歯を失った場合の治療法といえば、入れ歯のイメージが強かったのではないでしょうか。しかし入れ歯は、歯肉の上に義歯を乗せてバネで固定しただけの不安定な装置です。ずれやすいため食べ物が入れ歯と歯肉の間に挟まったときに痛い思いをする、食べ物の温度が変わってしまうなどのデメリットがあります。

インプラントを使えば、天然歯同様の機能回復が望めます。また、人工歯根を土台としたしっかり固定される義歯なので、自然な噛み心地が実現できます。インプラントはしっかりアフターケアすることにより半永久的に使用できることから、永久歯に続く第3の歯と呼ばれています。

歯が抜けてしまった後の選択肢

インプラント専門医による安心・安全なインプラント

インプラント治療とは、歯の抜けたところに人工歯根を埋め込み、顎の骨にしっかり固定させた後、その上に人工歯を装着する治療です。 当院ではインプラント専門医である院長が、インプラント埋入後の咬み合せを考慮し、10年・20年後も機能する治療を行っています。 状態により最善の治療法は変わってきますので、患者様の希望をお伺いした上、慎重に診察し治療法をご提案させていただきます。

当院のインプラントの特徴

麻酔時の痛みすら無くす。

レーザー麻酔

麻酔時、レーザーを使用することで、麻酔時の痛みを極限まで軽減します。

さらにレーザーには滅菌作用、治癒促進作用もあります。厳重な衛生管理が必要なインプラント治療には欠かせません。しっかり麻酔をするので、手術中の痛みはほとんどありません。

当院のレーザーはEr:YAGレーザーと、Nd:YAGレーザーを用途によって使い分けています。

夢心地の間に手術終了。

麻酔医によるセデーション(静脈内鎮静法)

専門の麻酔医による麻酔を行うことも可能です。血圧や脈拍を常時観察しながら静脈内に麻酔を注入し、患者様は半分夢の中にいるような感覚で手術を受けられます。インプラント手術に恐怖感がある方に最適です。

骨が薄くても大丈夫。

骨組織を再生するCGF

通常、ある程度骨に厚みがないと、インプラントは建てられません。しかし歯が抜け落ちてしまっているということは、歯周病などで骨が溶けてしまっている可能性が高く、そのような場合はまず骨を再生する手術をお受けいただいております。

当院ではCGFという特殊な技法を使い、患者様の骨組織、歯茎を一気に再生します。

まず患者様ご自身の血液を採取します。そしてメディフュージという遠心分離機にかけ、フィブリンゲル(成長因子や血小板を大量に含むゲル)を取り出します。それをゲルを骨組織と一緒に目的の箇所に詰めることで、しっかりした骨組織が再生され、インプラントの土台が出来上がります。

ご自身の血液から作ることで、感染症の心配もなく治りも非常に早いのです。

インプラントをできたての状態に戻す、光機能化技術

インプラントは、製造一週間を経過した以降から経時的に、骨となじむ力や骨と接着する能力、さらには骨を作るのに必要な細胞を引き寄せる能力が落ちていくことがわかっています。インプラントはチタンでできていますが、これを「チタンの生物学的老化」と言います。これは未開封・未使用の状態でも起こります。

工場で作られた直後の新鮮なインプラントを患者さんに提供できれば良いのですが、現在の製造販売や流通過程上、それは不可能です。また同じ製品でも、どれくらい劣化しているかは表からはわかりません。

しかしこの問題を解決したのが、光機能化という技術です。インプラントに特殊な光を照射することで、工場出荷前の、できたての状態まで回復します。撥水性から超親水性へと変化し、インプラント定着をより強力にします。長持ちさせたい方には必須です。

インプラントは、製造一週間を経過した以降から経時的に、骨となじむ力や骨と接着する能力、さらには骨を作るのに必要な細胞を引き寄せる能力が落ちていくことがわかっています。

インプラントはチタンでできていますが、これを「チタンの生物学的老化」と言います。

これは未開封・未使用の状態でも起こります。

工場で作られた直後の新鮮なインプラントを患者さんに提供できれば良いのですが、現在の製造販売や流通過程上、それは不可能です。 また同じ製品でも、どれくらい劣化しているかは表からはわかりません。

そのインプラントは「当たり」なのか「外れ」なのか・・・それは患者さんも、ドクターもわからないまま施術しているのです。

出荷前の、できたての状態に回復させる光機能

この劣化したインプラントを、工場から出荷される前の、できたて新鮮な状態に戻す技術、それが「光機能技術」です。2009年の5月にも、読売新聞や毎日新聞、全国地方紙でも画期的な技術として掲載されました。

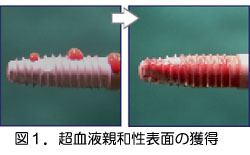

以下の写真はインプラントの表面です。

左が開封直後、右が光機能化したものです。

撥水性から超親水性へと変化するとともに、血液に対するなじみも著しく向上しています。

骨形成の促進と増加の作用もあります。

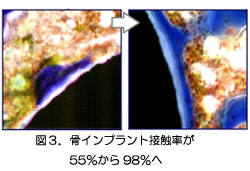

インプラント表面にも骨多く、早く出来上がり、より安定した状態になります。

(写真の青い部分が骨です)

インプラントを確実に定着し、長持ちさせるのに必須な光機能化技術ですが、導入している院は少なく、東京にある1万件の歯科医院のうち60件ほどしか無いと言われています。

大学病院にもまだ導入事例がありません。

質の高いインプラントをお考えの方は、タカラデンタルクリニックへ是非お越し下さい。

(写真:光機能化バイオマテリアル研究会)

ドリルを使わない安心・安全なインプラント治療(OAM)

これまでのインプラント手術では、顎の骨にドリルで穴を開けてインプラント体を埋め込むというものでした。

当院では患者様への負担の少ない、ドリルを使わないインプラント手術も採用しております。

オーギュメーターという器具を使って、骨を移植せず、小さな穴をすこしずつ拡げて穴を作り、インプラントを埋入します。小さな穴であれば骨の幅が1.5mmしかない患者さまでもインプラントを埋入することが可能になります。ドリルを使用しないので不快な振動や骨を削る音に不安になることがありません (とはいえ仕上げの段階では、少しドリルを使用する場合もあります)。

手術部位も小さいため、術後の治りも早いのがメリットです。

歯茎を切らない新手法、ガイデットサージェリー

ご希望により、歯茎を切らない新しい手法のインプラント手術(ガイデットサージェリー)もお受けいただけます。こちらはCTで顎全体を3Dスキャンし、歯列に合わせたガイドを作成します。ガイドにそって歯茎の上から穴をあけ、そこにインプラントを埋入します。歯茎を切らないため縫う必要がなく、患者様への負担は少ないと言えます。

ただし、術中に歯茎の中の骨の状態が目で確認できないため、この手法を用いれる方は限定されます。

白い材質で元の歯のように美しく ブリッジ

ブリッジは、抜けてしまった両隣の歯を削り、3つ連結した歯を橋渡しのようにかけることで失われた部分を補填する治療法です。セラミックなどの白い材質を選べば、まるでもともとあったかのように審美的に修復できます。審美的にはかなり劣りますが、保険適用も可能です。

ブリッジはインプラントと違い手術の必要がなく手軽ですが、噛む力が本来の歯より損なわれ、義歯と違い取り外しができないので磨きにくく衛生的に問題が生じることもあります。

安価が何よりの魅力 義歯

義歯(入れ歯)は抜けた歯を模したものを、支えとなる歯にばねをかけて固定する方法です。

他の歯を削る必要がなく、取り外して洗浄・消毒できるためきちんとお手入れをすれば衛生的に保てます。しかし削らなくてもバネのかかっている歯への負担は大きい為、支えとなる歯の状態を慎重に観察していく必要があります。

料金表

インプラントの基本費用

| 項目 | イメージ | 費用 |

|---|---|---|

| インプラント体 |  |

275,000円(税込) |

| 支台 |  |

55,000円(税込) |

| セデーション | 88,000円(税込) |

(上部冠:別料金)

インプラントの追加費用

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 増骨 | 55,000円(税込) |

| サイナスリフト | 110,000~220,000円(税込) |

※骨の状態によって術式が異なります

よくある質問

-

インプラント治療ってなんですか?

顎の骨に人工の歯根(インプラント)を植える方法です。インプラント体に使われる素材は、生体親和性の高い「チタン」が使用されており、ほとんど生体に異物防御反応をおこさせることないといわれています。

-

年齢制限はありますか?

健康な18歳以上の方なら問題ありません。高齢者の方も問題なく治療ができるといえるでしょう。

-

交通事故で歯をなくした場合でもできますか?

可能です。骨がどの位残っているかが問題ですので、条件が良ければ非常にやりやすいかもしれません。

-

インプラントのメリットは何ですか?

「何でもよく噛める」「入れ歯のような不快感がない」「他の残っている歯を守ることができる」「しっかり噛むことで老化防止や癌予防にもつながる」などのメリットがあります。

-

インプラントのデメリットは何ですか?

痛みはほとんどありませんが、外科手術が必要なことと、健康保険を適応できないため、費用がかかります。また、通常のケースでは噛めるまでに数ヶ月かかります。ただし、患者さまの状態により、手術をした日に噛めるようにすることも可能です。

-

かみ合わせが悪くても大丈夫ですか?

かみ合わせなどを含めて総合的に診断を行い、治療計画を立てますので問題ありません。

-

糖尿病でも大丈夫ですか?

一般的には、ヘモグロビンエーワンシー(HbA1c)の値が7以下なら大丈夫といわれております。糖尿病の方は歯周病にもかかりやすいので、インプラント手術の前に歯周病を治療することで、糖尿病も改善されます。

-

金属アレルギーは大丈夫ですか?

インプラントは金属の中でもかなりアレルギーが少ない金属、チタンでできています。チタンアレルギーの場合は、インプラントが抜ける可能性があります。

-

インプラントができない人はいますか?

18歳未満、心臓病、重度の糖尿病、重度の骨粗しょう症など健康状態が著しく悪い方は適しておりません。心配な方はご相談ください。

-

インプラントはどの歯科医師でもできますか?

基本的には、歯科医師免許さえあれば誰でもインプラント治療は可能です。

-

骨の量が少なくても大丈夫ですか?

骨の少ない方は骨を増やす手術(GBR法、サイナスリフト法、スプリットクレフト法など)を行えば、問題ありません。外科的な負担が少ない方がいいという方は、ショートインプラントなど負担が少ない方法を選択しております。

-

喫煙者ですが、インプラント治療はできますか?

可能ですが、タバコを吸われる喫煙者は、非喫煙者に比べインプラントの成功率が低いことは、学会の発表でも証明されております。その理由は、タバコのニコチンによる血流阻害や血管収縮はインプラント治療に悪影響を及ぼします。インプラント治療を受けるきっかけとして禁煙されることをおすすめします。

-

糖尿病ですが、インプラント治療はできますか?

糖尿病は一般的には、インプラント治療はできないとされていますが、 医師の管理のもとで、コントロールされている軽度の糖尿病の方は 治療を受ける事ができます。ただし、患者さまによって症状が違いますので、ご相談の上最適な治療法を提案いたします。

-

高血圧ですが、インプラント治療はできますか?

血圧は薬でコントロールされていれば、問題ありません。手術中は血圧、心電図、血中酸素飽和濃度をモニターしながら全身管理をいたしますが、服用されている薬や症状など一人ひとりケースが異なる内容となりますので、事前に必ずご相談ください。

-

手術は痛いですか?

インプラントの手術は局部麻酔をかけますので、痛みはありません。当院では、最新の電動注射器を使用して、痛みの少ない治療を行っております。(無痛治療)

-

インプラント治療はやはり大変ですか?

ここ十数年で素材や形態・植える方法が改良され、以前より簡単に処置できるようになりました。しかし一方で、ケアの重要性と適応症例の幅が問題となっており、全身疾患がなく喫煙されていない方が治療の条件になってきます。また、歯槽膿漏などの原因で歯を喪失した場合も、口腔内管理の問題や、細菌による感染での組織破壊がある場合は、手術ができないケースもございます。

-

インプラント治療の成功率は?

当院のインプラントの成功率は99%です。

-

手術中はずっと口を開けてなくてはいけませんか?

器具の取り替え時など、口を楽にする時間がございますのでご安心ください。

-

治療期間はどのくらいですか?

下顎で4ヶ月、上顎で6ヶ月ぐらいかかります。奥歯が2本以上なくなりかみ合わせがずれている場合は、仮歯を入れて少し様子を見なくてはいけないので 、さらに数ヶ月かかります。

-

手術後の入院は必要ですか?

入院は必要ありません。一応手術後は安静にしていただくように説明しておりますが、デスクワークなどの事務処理などの仕事は差し支えないと思います。

-

インプラントが失敗したらどうなりますか?

患者さまが再手術を望めばもう一度インプラント手術を行います。再手術の費用は無償で行います。

-

インプラントは何でも噛めますか?

噛む力と噛んだ感触は自分の歯とほとんど変わりませんので、何でも噛めると考えていいと思います。

-

食べ物で気をつけたほうがよいものはありますか?

堅い物を噛むと歯が割れる時があるように、あまり堅い物はやめた方がいいと考えております。とはいえ、普通に食べられる物であれば問題ないと思います。

-

将来、体に害はないですか?

チタンアレルギーの方は少しすると抜けてしまいますが、それ以外の人には害はありません。

-

インプラントが歯周病になったらどうしますか?

軽度の場合は歯周病の治療を行いますが、重度の場合は手術が必要となってきます。場合によっては抜くしかできないこともあります。定期検診に通うことで歯周病の予防ができます。

-

他人からインプラント治療を受けたことが分かってしまいませんか?

外観からインプラントをしていることに気づかれることは、まずありませんし、食事中に外れたり、カタカタ音がしたり、会話中発音障害などもほとんど起こりません。インプラントは自分の歯と同じように何でも噛め、食事を楽しむことができます。

-

手術後、腫れたりしませんか?

患者さまによっては外科的刺激が大きくなり少し腫れることもありますが、それ自体は手術に対しての当然の反応なので心配はいりません。多くの方は約1週間程度で、腫れが引いていきます。

-

手術後の運動は大丈夫ですか?

できるだけ運動は避けてください。体が温まると血流が盛んになり痛みが出たり、出血の原因になります。また体が疲れると抵抗力がなくなり治りも悪くなります。

-

手術後の食事は大丈夫ですか?

食事は術後1時間ぐらいして麻酔が切れてから、できるだけ手術をしてないところでかむようにしてください。柔らかい物や栄養素の高い物をおすすめします。

-

手術後のお風呂は大丈夫ですか?

できれば軽いシャワー程度にしてください。体が温まると血流が盛んになり痛みが出たり、出血の原因になります。

-

手術後の歯磨きはしてもいいですか?

縫い合わせている糸が切れたり傷口がひらいたりするので手術した部位の歯ブラシは避けてください。他の部位は汚れると感染の原因になるため、歯ブラシをしたり洗口液でしっかりうがいをしてください。

-

薬は飲まなくてもいいですか?

痛みがなくても抗生物質と痛み止めは服用してください。感染予防と炎症を和らげる効果があります。

-

手術後は歯が抜けたままですか?

ほとんどの場合、仮歯もしくは入れ歯を入れるようにしております。手術によってはすぐ入れられない場合もあります。ご相談ください。

-

定期的な検診は必要ですか?

インプラントは歯周病にはなることがあり、非常に進行が早いため、予防するために定期的にクリーニングが必要です。

-

自分の歯と同じように噛むことはできますか?

自分の歯と同じように考えていいと思います。自分の歯で噛める物はインプラントでも噛めます。

-

インプラントはどのくらいもちますか?

お口の衛生状態が悪いとインプラントの寿命が短くなる場合もあります。40年間耐えられる実績は証明されておりますが、常に衛生状態を良好に保ち、担当医師や衛生士の指導に従っていただくことが大切です。インプラントの10年生存率は95~97%前後です。

-

歯と歯茎の間・歯と歯の間に食べ物がつまりやすくなった気がします

歯と歯茎との隙間が天然歯の時と全く同じ状態にならないことが関係しており、インプラント体ともとの歯の根の太さが異なることに起因します。歯磨きのしやすい形態を考慮していますので、ある程度はブラシでうまく対処していただくことが必要ですが、ちょっとした修正で改善できる事もあるため、主治医にご相談ください。

-

噛みごこちが少し違うのですが……

天然歯には、歯とあごの骨の間に歯根膜というクッションがありますが、インプラントにはこのクッションがないので、噛んだときの力が骨に直接伝わることが原因と考えられます。周りの歯とのバランスを考えながらかみ合わせの調整をします。

-

インプラントをして数年後にインプラント体が動揺・脱落してしまった

多くの場合、インプラントの過重負担とインプラント周囲の感染症が原因です。揺れているインプラント体を、ムリにお口の中に残しておくと、周囲の骨がさらに無くなってしまうため、早期に取り除くべきです。インプラント体を取り除いて骨と粘膜が治るのを待ち、再び新しいインプラントを植立するか別の治療法を選択するかを検討します。

-

鼻から頬にかけて、感覚異常があるのですが……

上顎洞炎の可能性があります。上顎の上方には上顎洞という鼻に通じる空洞が存在し、 歯やインプラント体の先端は、この上顎洞と接近しているために、細菌感染が起きた場合、この上顎洞にも炎症が波及してしまう可能性があるのです。天然の歯でも見受けられる症状で、炎症の程度によっては、インプラント体の除去(歯であれば抜歯)と、耳鼻科での上顎洞炎の治療が必要になることもあります。上顎洞にはシュナイダーメンブレンという粘膜があり、インプラント体が上顎洞内に入り込んでいてもその粘膜がインプラント体を包み込んでいるため問題にはなりませんが、インプラント体と骨との結合が失われ、そこにお口の中からの細菌感染が生じたときに、上顎洞炎のリスクが発生します。

-

あごの骨が少なくなってきた気がします

歯槽骨(あごの骨)は、加齢とともにある程度吸収していきます。インプラント周囲骨も例外ではなく、骨はある程度失われていきますが、過重負担や感染、免疫のバランスが崩れると骨吸収はさらに加速します。インプラント周囲骨が大きく吸収してしまった場合、もしかすると同じ部位へのインプラント再治療は不可能かも知れません。その場合は別の治療法を検討することになります。

-

頬や舌のあたりを、噛んでしまいます

歯のない期間が長期に及ぶと、歯のなかったスペースに頬や舌が入り込んでくるため、そこに新しい歯が入ると頬や舌の筋肉がその変化に対応できずに、舌や頬を噛んでしまう事があります。

-

発音しにくくなった気がします

お口の中の環境が変化したためです。これは慣れなのですが、慣れる期間については個人差があります。